登陆享受更多浏览权限哟~

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?入驻经典

x

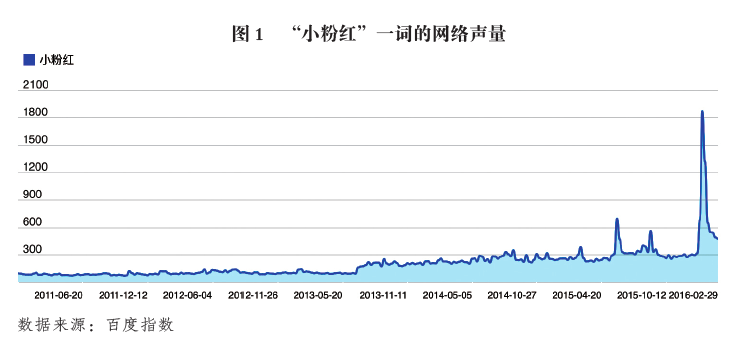

本文认为,所谓“小粉红”群体并非只是简单的民族主义思维的产物,而恰恰是全球化新媒介商业文化环境的产物,他们可能比表面上宣扬“普世价值”的对手更加普世。他们的行动方式、话语模式、情感结构都扎根于全球化的市场经济社会,却呈现出一种“去全球化(民族主义)的全球化”特征。他们的问题其实是当代全球青年共同的困境:青少年虽有较多日常消费、游戏生活经验,但缺少严酷生存与社会工作经验,因此较难进入具体复杂的现实语境思考问题,而是习惯于根据言语符号来识别敌我,进而形成标签化的情感和观点。这并非民族主义式的狭隘,而是一种全球流行的现代症候。 与以往爱国青年不同,“小粉红”是年轻的城市新中产后备军,有着广泛的市民阶层基础。他们的国家认同来自2008年以来中国的经济复兴,因此更多基于国家强盛与个人幸福经验。因而带来一个问题,这种情感是否会受到生活水平与经验变化的影响?生在这个百年未有之大变局时代,粉红一代究竟会发展为崛起一代,还是沦为迷茫一代?作者指出,要理解和研究“小粉红”乃至中国青年的新爱国主义,知识界必须摆脱置身事外的评判立场,拒绝“民粹”或者“脊梁”之类简单的指认,同时要超越“青年”与“主流”的刻板划分,真正去理解“小粉红”背后被主流所忽视的青年精神心态,才能有效促进青年健康成长。 本文原载《文化纵横》2021年10月刊,原题为《小粉红的系谱、生态与中国青年的未来》,仅代表作者观点,特此编发,供诸君思考。 小粉红的系谱、 生态与中国青年的未来 ▍一、小粉红的崛起 社会新群体及其承载的新思潮,首先是一种新的社会心态,于生产方式、社会结构和****形势的无声变化处悄悄生长。起初没有名字,点滴绽放,进而成势,有离经叛道之象,被人察觉后,往往先被赋予否定性命名,却促使对象获得自我意识。小粉红及新爱国主义的崛起就经历了这一过程。 今天中国舆论界的一大形势,是网络青年的新兴思潮与知识界出现严重断裂。学界传统的分析范畴如左右之争、启蒙与保守之争、精英与民粹之争、民族主义与普世主义(自由主义)之争、权威主义与自由民主之争、市场经济与计划经济之争等,都在渐渐失去认知效能。过去的对立双方不断呼唤超越左右,幻想一种“共同的底线”,现实却是争吵继续。超越无法在旧的认知框架体系内实现,近年来反而在青年亚文化领域,接连出现了一系列源于现实紧张关系、超越左右框架的社会思潮,其中以工业党、小粉红、入关学为代表,而小粉红可以说是基本盘最大的一支。 “小粉红”,泛指出生于1990年以后,成长经历深深嵌入现代市场经济与城市生活的新一代爱国主义青年群体——但其命名却来自对手。以2008年的一系列重大国际公共事件为契机,之前中国互联网上由知识界主导的左右之争,开始逐渐被普通网民的爱国主义与“普世价值”之争替代,矛盾的主要双方分别是“公知美分”和“自干五”(自带干粮五毛党)。小粉红的前身,“晋江忧国少女团”和“凤仪妹子”早在2010年微博公知大V风行的时候就已经出现,以网络文学、游戏网站的女性为主,时尚、爱国、反对崇西贬中的公知群体。她们原本只是“自干五”一个不甚起眼的分支,但在与她们的争吵中,一些公知人物敏锐地感觉到新对手出现了,而这对手并非来自传统的红色老左阵营,于是嘲讽其为“小粉红”。这个群体快速兴旺,有了“小粉红”命名之后更是爆发出一定自觉。以2013年为界,社交媒体上“普世价值派”公知大V开始衰落,“小粉红”色彩大V崛起,逐渐改变了中国互联网空间中原本由“公知”大V主导的舆论环境。2016年1月,以小粉红为主体的帝吧出征Facebook,震撼了中外舆论场。 传统知识界和媒体界对待小粉红的主流态度是否定和怀疑,大批自由主义知识分子批评其只有“中学文化水平”、“力比多过剩、精神亢奋”、来自匮乏的“底层”、是“忠诚”和“仇恨”思维的产物,甚至感慨“极左”回潮、“30年启蒙失败”。然而,小粉红青年在网络大众舆论场迅速占据主流,2019年底哔哩哔哩网站(简称B站)的首届跨年晚会成了小粉红主流化的展示现场,当《种花组曲》响起,满屏弹幕都是“今生无悔入华夏,来世还到种花家”。该网站青年的主流****思潮呈现出鲜明的“粉红”色彩,如2019年知名UP主方可成被网民指认有港独倾向,遭到刷屏抵制,很快退出该网站;2020年知名科普账号“回形针”在外网发布的视频被网民发现有辱华元素,引发网民一再抵制并最终导致账号关闭。

小粉红是夹缝中崛起的中国的“复兴一代”,其观念构成复杂,表面看似包含民族主义、保守主义或者左翼思潮,共同具有反对美式“普世价值”的倾向,因而往往被看作自由主义或者20世纪80年代式“启蒙”的对立面。然而自由主义是小粉红的虚假对手,新思潮并非完全处在传统的左与右钟摆摆动的轨迹之上,而是含有新的发展元素。有论者已经证明,小粉红正是全球化新媒介商业文化环境的产物,他们可能比表面上宣扬“普世价值”的对手更加普世。他们的行动方式、话语模式、情感结构都扎根于全球化的市场经济社会,却呈现出一种“去全球化(民族主义)的全球化”特征。我们需要在更丰富多元的坐标系上来认识小粉红,进而理解今天中国青年的思想走向。 ▍二、青年新爱国主义的三波浪潮 小粉红的“新爱国主义”与过去的爱国主义有显著的区别。为了在更广阔的视野中观察小粉红,以下对2008年以来青年新爱国主义的三波思潮做一个简单的系谱梳理。 第一波浪潮以留学生爱国群体为先锋。他们长时间在国外生活,对西方国家社会的认识从想象层面进入经验层面,意识到“神话”与现实的巨大差距。这个群体最初在西西河一类留学生论坛上酝酿,在2008年涉及中国的各种国际****风波中走上前台,例如在欧洲保护中国奥运火炬传递选手,反对CNN等西方媒体歪曲报道中国等。他们相对精英,有高学历和成熟的言论能力,以anti-cnn网站(后更名为“四月网”)和独家网为主要舆论阵地。2010年社交媒体兴起之后,微博上以AC(anti-cnn的缩写)开头的ID即为这个群体成员的延续,成为社交媒体时代新爱国主义青年力量的种子之一。这一波爱国青年不再在幻想中美化西方国家,而是向国内民众传递真实的经验。北大出国留学生“小水瓶”的一系列文章是典型。她的《国内医疗比美国差?咱俩换换?》一文不仅对比中美医疗条件,还点名指出当时的自由主义青年领袖韩寒缺少真实的西方生活经验。总体来说,这一阶段的思潮是在质疑与对抗中定义自己。 第二波浪潮源自2010年。彼时“阿拉伯·之春”与“推·特革命”兴起,国内社交媒体上人心浮动,西方普世价值的“股票”看似涨到了顶峰。一些有国外生活、工作或者媒体经验的精英,包括专家学者和社会活动家,与第一阶段的留学青年和国内爱国主义青年结合起来,引入传媒和运营经验,进行有组织的抵御。2011年6月,民间智库春秋战略发展研究院与《文汇报》合作,组织张维为与弗朗西斯·福山的世纪大辩论,宣布“历史终结论”被终结。此后,春秋战略发展研究院延伸出的观察者网开始在网络舆论中崭露头角,在为中国发展高铁辩护、反对“华盛顿共识”、揭穿西方制度神话、肯定中国发展优势、主张中国模式等一系列舆论工作中,不断扩大影响并吸引大量精英作者参与,很快取代四月网成为新爱国主义传媒的旗帜。 这一阶段的言论进入肯定性阶段,正面总结中国发展的成功经验,具有鲜明的区别于西方道路的自我意识。此阶段还有一个重要现象:一批过去属于“沉默大多数”的理工科青年意见表达者在观察者网等新媒体的帮助下进入主流舆论场,以一套重视实际操作的科工发展论述模式更新了过去左右对立的政论话语模式。这一群体被称为“工业党”。他们作为中国新中产中的“自为”群体,扩大了新爱国主义的基本盘和理论实力。 第三波浪潮就是小粉红的涌现。小粉红的主体不再是知识精英,而是年轻的城市新中产后备军,有着广泛的市民阶层基础,这使得新爱国主义基本盘进一步扩大。与前两波爱国群体相比,小粉红群体更加年轻,女性比例提高,日常生活色彩浓厚,且融入了诸多粉丝群体,例如来自晋江与凤仪论坛的群体带有时尚圈女性粉丝群体特征,来自帝吧、虎扑、B站的男性小粉红则与体育、游戏等男性游戏粉丝群体关系密切。

|